Os mesmos registros de cavernas brasileiras revelaram que, entre os anos 900 e 1100, durante a chamada Anomalia Climática Medieval – período em que o clima no hemisfério Norte era mais quente do que o atual –, o clima era mais seco no Brasil.

Os mesmos registros de cavernas brasileiras revelaram que, entre os anos 900 e 1100, durante a chamada Anomalia Climática Medieval – período em que o clima no hemisfério Norte era mais quente do que o atual –, o clima era mais seco no Brasil.Trata-se de uma das primeiras evidências a constatar uma relação entre as mudanças climáticas observadas durante a Pequena Era do Gelo e a Anomalia Climática Medieval no hemisfério Norte e alterações no padrão de chuvas sobre a América do Sul.

Publicado em artigo no Geophysical Research Journal, o trabalho tem como autores o físico Valdir Felipe Novello e o geólogo e professor Francisco William Cruz, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP), ao lado de colaboradores brasileiros, norte-americanos e chineses, e integra o projeto PIRE-CREATE, apoiado pela FAPESP.

“Trabalhamos em diversas escalas de tempo. Há estudos que investigam o paleoclima há dezenas ou centenas de milhares de anos. No novo estudo, investigamos alterações climáticas durante os últimos dois milênios”, disse Cruz.

Novello, primeiro autor do artigo, destaca que “há evidências abundantes de que o clima no hemisfério Norte era mais frio durante a Pequena Era do Gelo”. São evidências históricas e culturais, como relatos escritos ou pinturas de época exibindo o frio na Europa do século 17, por exemplo.

A essas evidências se somam outras, como os registros de gases aprisionados há séculos no gelo de geleiras na Groenlândia, o registro de isótopos preservados no lodo do fundo de lagos e lagoas ou ainda a análise dos anéis de crescimento das árvores.

“Um problema que se enfrenta para investigar os paleoclimas do hemisfério Sul é a ausência de dados históricos ou culturais. Na Idade Média, antes da era dos descobrimentos, nem os incas nem as diversas nações indígenas possuíam escrita. O mesmo ocorria entre as tribos africanas e os aborígenes australianos”, disse Novello.

“Some-se a isso o fato de que nos trópicos quase não há geleiras, à exceção daquelas no alto dos Andes. Daí que precisamos encontrar outros métodos de análise para descobrir como era o clima do passado na América do Sul. No grupo do professor Cruz, viajamos pelo Brasil coletando amostras de rochas no interior de cavernas. A composição dos isótopos de oxigênio no carbonato de cálcio depositado ao longo de séculos e milênios para formar espeleotemas [estalagmites e estalactites] indica se o clima era mais seco ou mais úmido no passado”, disse.

Isótopos da seca e da chuva

Para entender como foi que Novello detectou os períodos de maior ou menor umidade no paleoclima brasileiro, antes é necessário explicar como se chegou aos resultados. O trabalho é baseado na análise isotópica do oxigênio das moléculas de carbonato de cálcio dos espeleotemas das cavernas.

Isótopos são variantes de um elemento químico. Enquanto todos os isótopos de um dado elemento compartilham o mesmo número de prótons, cada isótopo difere dos outros em seu número de nêutrons. Assim, o elemento químico oxigênio tem em seu núcleo 8 prótons e 8 nêutrons, no caso do oxigênio 16 (16O). Já no caso do oxigênio 18 (18O), são 8 prótons e 10 nêutrons.

“Há, na natureza, aproximadamente um átomo de oxigênio 18 para cada mil átomos do oxigênio 16”, explicou Novello. Como o oxigênio 18 é mais pesado do que o 16, quando começa a chover as moléculas de água com o oxigênio 18 precipitam primeiro.

Em consequência, ocorre uma elevação relativa da quantidade de oxigênio 16 na nuvem de chuva em relação à quantidade de oxigênio 18, agora necessariamente menor – dado que a maior parte do oxigênio 18 original precipitou como chuva. “Quando chove muito, muda a isotopia da chuva”, disse.

Para saber como tal mudança no regime de chuvas pode ser aferida em climas passados, Novello e Cruz recorreram ao registro da relação oxigênio 16/18 preservado no carbonato de cálcio dos espeleotemas das cavernas.

Quando a chuva cai em regiões de Carste, ou seja, aquelas formadas por rochas carbonáticas (como o calcário), ocorre a formação de cavernas. A água pluvial entra em contato com o gás carbônico (CO2) dissolvido no ar e no solo. O resultado dessa reação química é uma água ligeiramente ácida, que vai penetrando no solo até chegar às rochas calcárias subterrâneas.

A rocha calcária é insolúvel em água de pH neutro, mas dissolve em presença de água ácida (pH ligeiramente negativo), o que leva à formação das cavidades subterrâneas naturais a que damos o nome de cavernas.

Os pesquisadores explicam que a formação de espeleotemas ocorre quando a água da chuva que penetrou no solo (carregando carbonato de cálcio) atinge o teto da caverna. O gotejar lento e contínuo ao longo de milhares de anos vai precipitando o carbonato de cálcio dissolvido em cada gota na forma de espeleotemas, que acaba por se acumular no teto da caverna formando estalactites e no piso da caverna formando estalagmites.

O carbonato de cálcio que porventura não precipitou no teto da caverna é depositado em seu piso em camadas que dão forma às chamadas estalagmites. Os espeleotemas preservam a assinatura isotópica do oxigênio da chuva que caiu na época da deposição de cada camada de carbonato de cálcio.

“Ao analisar os isótopos de oxigênio no carbonato de cálcio dos espeleotemas, a partir da razão encontrada entre o oxigênio 16 e o 18 consegue-se inferir se o clima era mais seco (relativamente mais 18) ou mais úmido (relativamente menos oxigênio 18) quando do momento da deposição de determinada camada de calcário”, disse Novello.

“Então, por exemplo, em uma região onde chove muito, a tendência é achar nos espeleotemas uma sequência de camadas com quantidade relativamente menor de oxigênio 18. Inversamente, em regiões de clima seco, a pouca chuva que cai tem relativamente mais oxigênio 18. Essa água, ao penetrar no solo e dissolver o carbonato de cálcio, acaba por formar espeleotemas com uma quantidade relativamente maior de oxigênio 18”, disse.

Datação das rochas e análise isotópica

Valdir Novello coletou amostras de rocha de duas estalagmites da gruta Jaraguá, em Bonito (MS), e de estalagmites das grutas São Bernardo e São Mateus, localizadas no Parque Estadual de Terra Ronca, em Goiás.

Na gruta Jaraguá foram coletadas duas amostras de duas estalagmites diferentes. Uma delas mede 13 centímetros e, de acordo com o método de datação urânio/tório, cresceu continuamente por 800 anos, entre 1190 e 2000, o que abarca o período da Pequena Era do Gelo (entre 1500 e 1850). A segunda amostra, com 28 centímetros, se formou continuamente entre os anos 442 e 1451, englobando a Anomalia Climática Medieval (entre 900 e 1100).

Em Goiás, Novello coletou na gruta São Bernardo uma amostra de rocha com 37 centímetros, cobrindo o período entre os anos 1123 e 2010, o que engloba a Pequena Era do Gelo. Da gruta São Mateus saiu uma amostra com 17 centímetros, acumulada no intervalo de tempo entre 264 e 1201, o que compreende o período da Anomalia Climática Medieval.

O perfil de oxigênio 18 nas amostras da gruta Jaraguá exibe uma leve tendência em direção a valores mais leves de oxigênio entre os anos 400 e 1400, o que sugere um clima levemente úmido no território do Brasil central daquele período (que abarca a Anomalia Climática Medieval no hemisfério Norte).

Depois de 1400, os valores do oxigênio 18 nas amostras da gruta Jaraguá começam a declinar até 1770, sinalizando o aumento da umidade durante o período, que corresponde à Pequena Idade do Gelo no hemisfério Norte. Posteriormente, a tendência é invertida e os valores aumentam novamente até 1950, sinalizando a queda da umidade desde então.

O registro de oxigênio 18 do Brasil central baseado nas estalagmites das grutas São Bernardo e São Mateus, em Goiás, não apresenta uma tendência. O registro mostra alguns eventos úmidos abruptos, como os períodos úmidos prolongados entre 680 e 780 e entre 1290 e 1350, e eventos úmidos mais curtos ocorrendo por volta de 1050, 1175 e 1490.

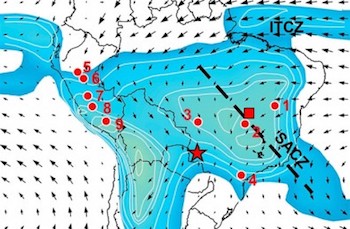

Por outro lado, o período úmido documentado no registro da gruta Jaraguá durante a Pequena Era do Gelo, entre 1500 e 1850, é consistente com as condições úmidas favorecidas pela passagem da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é uma faixa de nebulosidade de orientação noroeste/sudeste que se estende desde o sul da região amazônica até a região central do Atlântico Sul.

“A Zona de Convergência do Atlântico Sul é a massa de nebulosidade responsável pela ocorrência de chuvas prolongadas na região Sudeste. Os isótopos contam toda a história dessa massa úmida andando pelo continente”, disse Novello.

“Sabe aqueles dias em que chove bastante em São Paulo? Sempre que chove cinco dias seguidos é porque a nebulosidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul está estacionada sobre São Paulo. A grande seca de 2014 foi causada pela não formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul naquele ano”, disse Cruz.

Em um trabalho anterior, feito com registros isotópicos das grutas do município de Iraquara, na Bahia, Novello havia inferido que, durante a Pequena Idade do Gelo, no Nordeste – portanto fora da Zona de Convergência do Atlântico Sul – prevalecia um clima mais seco.

“Os dados dos espeleotemas de Bonito, quando associados a dados paleoclimáticos peruanos conhecidos, indicam que, durante a Pequena Era do Gelo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul estacionava com maior frequência mais a sudoeste, sobre uma faixa de terra que vai do Peru até São Paulo, passando pelo Mato Grosso do Sul. Por outro lado, os dados das grutas de Goiás e de Iraquara sugerem que, durante a Pequena Era do Gelo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul não chegou a Goiás, à Bahia e ao Nordeste. A Zona de Convergência do Atlântico Sul estacionou toda na região sudoeste. Com isso, o Nordeste ficou mais seco”, disse Novello.

Embora os registros das duas grutas de Goiás (e outras três grutas) não exibam uma mudança significativa na proporção média de oxigênio 18 durante o período da Anomalia Climática Medieval e durante o intervalo de tempo da Pequena Era do Gelo, eles mostram uma forte variabilidade na escala de tempo decenária e centenária durante o período de transição da Anomalia Climática Medieval para a Pequena Era do Gelo (entre 1100 e 1500).

Resumindo, os registros dos espeleotemas investigados por Novello e por Cruz indicam que, durante o período de clima mais quente no hemisfério Norte (a Anomalia Climática Medieval), o clima por aqui era mais seco, e que durante a Pequena Era do Gelo do hemisfério Norte o clima no sudoeste do Brasil era mais úmido, enquanto no Brasil central e no Nordeste eram mais secos.

“Quando comparamos nossos dados com outros dados isotópicos da América do Sul, verificamos a existência de outros períodos mais secos no passado. A chuva não foi muito bem distribuída nos últimos 1600 anos”, disse Cruz.

Zonas de convergência

“Existe uma coerência entre as mudanças climáticas na América do Sul e os dados climáticos do hemisfério Norte. O clima da Terra está todo conectado. Se houver anomalias nas regiões de alta latitude, isto irá refletir nos trópicos”, disse Cruz.

De acordo com Novello, “quando olhamos os dados do paleoclima durante a Pequena Era do Gelo vemos mais frio por aqui, mas os padrões de chuva mudaram. Daí se constata que se o clima esfria no hemisfério Norte, chove mais no hemisfério Sul. A convergência da umidade acaba vindo para o sul. Inversamente, quando o clima aquece no hemisfério Norte, chove menos no hemisfério Sul”.

“Nas regiões equatoriais do planeta existe uma banda de nebulosidade chamada Zona de Convergência Intertropical. Ela se localiza onde a superfície do mar está mais quente. Tal região mais quente cria uma zona de baixa pressão para onde converge toda a umidade, caindo assim mais chuva”, disse Novello.

Durante a Pequena Era do Gelo, quando era maior o diferencial entre o clima mais frio ao norte e o clima ameno ao sul, os ventos que convergiam desde o hemisfério Norte para a Zona de Convergência Intertropical carregavam mais umidade do que fazem atualmente. Isso contribuía para o aumento de nebulosidade na Zona de Convergência Intertropical, que por sua vez avançava sobre o equador no sentido leste-oeste, saindo do Atlântico e penetrando na Amazônia, onde começava a chover torrencialmente. Era quando todo o oxigênio 18 acumulado nas nuvens precipitava.

“O esfriamento do Atlântico Norte durante a Pequena Era do Gelo intensificou os ventos alísios de nordeste, o que favoreceu o transporte de umidade para a Amazônia. É o contrário do que ocorre nos anos em que os alísios de nordeste são menos intensos, que tendem a ser anos mais secos”, disse Cruz.

Uma vez que a nebulosidade da Zona de Convergência Intertropical atinge a Amazônia, ela contribui para alimentar a Zona de Convergência do Atlântico Sul com umidade mais rica em oxigênio 16. Aí então, a Zona de Convergência do Atlântico Sul avança na direção noroeste-sudeste, atravessando o Brasil em direção ao Atlântico Sul.

Quando as nuvens permanecem saturadas de umidade, chove muito ao longo do trajeto da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Trata-se de uma chuva com maior relação de oxigênio 16. A maior prevalência desse isótopo é que acaba sendo registrada nos espeleotemas.

Durante a Anomalia Climática Medieval, o clima mais quente no hemisfério Norte formou uma zona de baixa pressão para onde convergiram ventos úmidos do Atlântico Sul. “A Zona de Convergência Intertropical se deslocou mais para o norte. A América do Sul ficou toda seca”, disse Cruz.

O artigo Two millennia of South Atlantic Convergence Zone variability reconstructed from isotopic proxies (https://doi.org/10.1029/2017GL076838), de V. F. Novello, F. W. Cruz, J. S. Moquet, M. Vuille, M. S. de Paula, D. Nunes, R. L. Edwards, H. Cheng, I. Karmann, G. Utida, N. M. Stríkis e J. L. P. S. Campos, está publicado em https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2017GL076838.

Agência FAPESP